違法建築物の調べ方とは?賃貸物件が建築基準法違反だった場合の対処法

2023年01月11日

▲関連記事をチェック

この記事を書いた人

-

2級FP技能士

金融ライター。

大学在学中にFP資格を取得、医療系の仕事に携わった後ライターとして独立。

不動産・相続・離婚など金融・法律系を中心に多数の記事を執筆。

読者に有益な情報を届けるために日々奮闘中。

◆ブログ

FPライター 田中あさみのブログ

最新の投稿

トラブル2023.05.24美容師の退職、トラブルを回避するための5つの方法とは?伝え方や判例

トラブル2023.05.24美容師の退職、トラブルを回避するための5つの方法とは?伝え方や判例 トラブル2023.05.19YouTuberの動画投稿をきっかけとした「個人情報流出トラブル」の事例と対処法

トラブル2023.05.19YouTuberの動画投稿をきっかけとした「個人情報流出トラブル」の事例と対処法 賃貸2023.03.14マンション・アパートの引っ越し挨拶はどこまで?賃貸も必要?おすすめの手土産も解説

賃貸2023.03.14マンション・アパートの引っ越し挨拶はどこまで?賃貸も必要?おすすめの手土産も解説 相続2023.02.21<FP解説>遺留分とは?意味や相続分との違いから範囲や時効・計算シミュレーションまで

相続2023.02.21<FP解説>遺留分とは?意味や相続分との違いから範囲や時効・計算シミュレーションまで

建築基準法に違反した物件を「違法建築物」と呼びます。

賃貸物件が違法建築物である場合、最終的には取り壊しの命令が下され立ち退きを要求される可能性があります。

また、違法建築物の中には構造に問題があり台風・地震など災害時に被害が大きくなってしまう恐れがある、避難設備が整っておらず経路を確保できていないなど入居者にとってリスクが高い物件も存在します。

本記事では違法建築物の概要と既存不適格物件との違い、違法建築物のリスク・デメリット、違法建築物の調べ方5つを解説していきます。

違法建築物とは?既存不適格物件との違い

違法建築物とは建築基準法に違反した物件を指します。

建築基準法は第1条において、「国民の生命・健康及び財産の保護を図り公共の福祉を増進することが目的」と記載されています。

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

上記の理由によって建築基準法では建物の高さや構造、用途(使い道)、建物に面した道路や敷地に関して規定がありますが、規定を守らず建築又は増改築した建築物は「違法建築物」とみなされます。

違法建築物には主に以下のような事例があります。

建ぺい率は「敷地面積のうち建設物の建設面積が占める割合」を指し、容積率は「敷地面積のうち建設物の延べ床面積」が占める割合。地域によって数値が定められている

2.接道義務を果たしていない

「建築物を建てる土地は道路に2m以上の幅で接しなければならない」という接道義務を果たしていない

3.賃貸住宅で多くの人が居住しているにも関わらず、仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど最近増えている「違法貸しルーム」

加えて、建て替え工事・増改築の際に「建築確認申請」という建築物が「建築基準法に適合しているか」審査する手続きを行わなかった場合には違法となります。

違法建築物に似たものとして「既存不適格物件」がありますが、どのような違いがあるのでしょうか?

既存不適格物件とは

建築時には建築基準法をクリアしていたものの、法改正や条例の規定などが変更されてしまい現在の法律に適合しなくなってしまった建物を「既存不適格物件」と呼びます。

既存不適格物件は違法建築物ではありませんが、建て替え工事や増改築をする際には現在の法律や条例の基準に合わせ「建築確認申請」の手続きを行う必要があります。

違法建築物のリスク・デメリット

違法建築物は内装・外装のリフォームを行う事はできますが、行政による指導が入った場合には建築物の使用禁止・建物の除去・改築などに応じなければいけません。

国土交通省や各地方自治体では住民に違法建築物の通報を促す、パトロールをするなどの取り締まりを行っています。通報又はパトロールで違法建築物が発覚した場合は以下の流れで是正指導が行われます。

違法建築物の中には構造上問題があり、台風や地震などの災害時に危険性が高いものも存在します。さらに防火上不備がある、避難経路を確保できていないなど火災が起きた時のリスクが高い建築物もあります。

違法建築物は、賃貸物件として利用されている場合には持ち主だけではなく入居者にとってもリスクが高くデメリットが大きい物件と言えるでしょう。

売買では特に不動産投資の場面で住宅ローンが契約できない、買い手がつかない、売却価格が低くなるなどのリスクが存在します。

違法建築物の調べ方5つ

自身が住んでいる物件が違法建築物であるかを調べるためには、主に以下の5つの方法があります。

- 建築確認証・検査済証の有無を確認する

- 建築計画概要書の閲覧

- 台帳記載事項証明を確認

- 登記簿を確認

- 専門家に調査を依頼

1.建築確認証・検査済証の有無を確認する

建築確認証・検査済証とは、建築基準法を守っているか審査をする「建築確認申請」で適合した建築物に対して交付されるものです。

不動産会社・管理会社に問い合わせ、建築確認証・検査済証があり「建築確認日付」と「検査済日付」が記載されている場合には違法建築物ではありません。ただし、後に建築基準法に適合しない増改築を行い、建築確認申請の手続きをしていない違法建築物も存在します。

気になる方は建築確認証・検査済証と一緒に、増改築について登記簿も確認しておきましょう。登記簿で「建物表題変更登記」の履歴があると増改築が行われた可能性があります。

2.建築計画概要書の閲覧

管理会社に建築確認証・検査済証の確認を断られてしまった際には、管轄の役所で「建築計画概要書」をチェックすることで建築確認申請の手続きが行われたか、建築物の概要や敷地面積・床面積などを把握できます。

建築計画概要書とは、建設会社が建築確認申請の手続きで市町村に提出する書類です。

建築計画の概要が記載されており、千葉県のホームページによると以下の時効が記載されています。

市町村の役場に建築計画概要書等の書類の有無を問い合わせ、書類を閲覧できます。閲覧は無料である場合が多いですが、写しの交付には数十円から数百円の手数料がかかります。

しかし、市町村によっては閲覧や交付請求ができない所もありますので事前にホームページや電話で確認しておきましょう。

3.台帳記載事項証明を確認

確認済証・検査済証は再発行を行う事はできません。よって不動産会社・管理会社が紛失してしまった場合は確認できないこともあります。

各地方自治体では証書の再発行に代えて、建築確認申請受付簿(台帳)に載っている建築物は台帳記載事項証明により建築確認や完了検査手続きの履歴などを確認できます。

市町村の役所で申請書に必要事項を記載し、「建築物台帳等記載事項証明書」を取り寄せてみましょう。

手数料は市町村によって異なりますが、東京都新宿区では1件につき300円、大阪府では980円となっています。

4.登記簿を確認

登記簿(登記事項証明書)は、管轄の法務局又は登記情報提供サービスで閲覧・入手することが可能です。

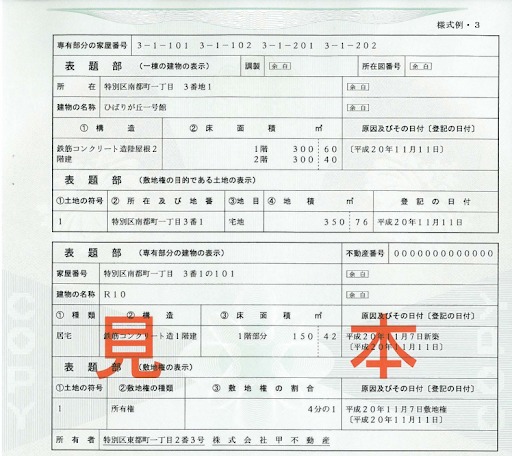

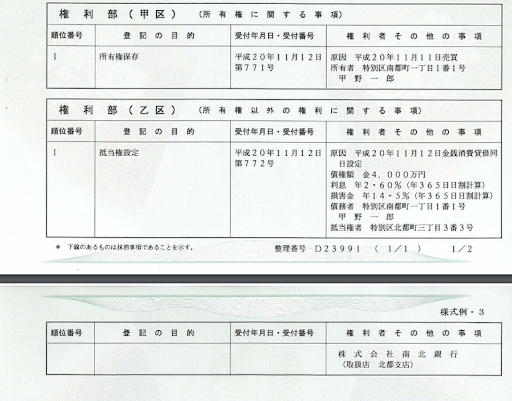

主に表題部と権利部があり、表題部では不動産の現況(宅地・田などの地目・土地の面積・建物の床面積など)が記載されており、権利部では不動産の権利関係(所有権者・抵当権の設定など)が記されています。

<区分所有(マンション・アパートなど)建物の登記簿(登記事項証明書)の見本>

増改築がされている建築物は、表題部に増改築後の階数や床面積などの記載がありますので現況と合致しているかを確認しておきましょう。

5.専門家に調査を依頼

専門の業者に違法建築物であるか否かを調査してもらう方法です。

国土交通省では違法建築物対策として2014年に「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を公表しました。

ガイドラインに沿った調査を行う業者は指定確認検査機関として、希望に応じて届け出が出来るようになっており、国土交通省のホームページでは届け出を行った指定確認検査機関を公表しています。

https://www.mlit.go.jp/common/001198668.pdf

上記の業者に依頼することで、国の方針に則った調査が可能となります。

ガイドラインに基づく法適合状況調査の報告書は、検査済証とはみなされませんが、増改築時の既存不適格調書の添付資料として活用できます。

もちろん自身が信頼している不動産会社や設計事務所などに調査をしてもらうことも可能です。

違法建築物の賃貸物件に除却命令が下された事例

横浜市の公表資料によると、横浜市神奈川区内にある以下の共同住宅及び店舗が1996年に違法建築物であることが分かり、2017年に一部除却、建築基準法適合のための改築命令が発令されました。

上記の共同住宅は6階建てですが、1996年に建築確認申請をせずに4階建て建物の屋上部分に2階部分の増築をしていたことが現場調査により確認されました。

同年3月に横浜市から是正勧告書が交付され、11月にはオーナーより「翌年に増築部分の一部を除却し、2001年には増築部分全てを除却」という是正計画書が提出されました。

その後増築部分の一部除却が確認されましたが、残っている部分が多く繰り返し指導・勧告を受けても除却されなかったため2017年に増築部分を除却、避難器具の設置、避難通路を設ける事の命令が下されました。

住民にとっては、建築確認申請をしていない違法建築物だったことに加え避難器具・通路が確保されていない共同住宅に住んでいたと言う事になります。

このように違法建築物は建築基準法に違反しているという事に加え、安全上問題がある事例が多くなっています。

自分の身を守るためにも、怪しいと感じた時には上記の方法で違法建築物であるか否かを調べてみましょう。

居住している物件が建築基準法に違反しているかを調べる時、違法建築物であると判明した場合には住宅問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?

弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。

保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。

自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。

「弁護士保険ステーション」では弁護士保険取扱3社の「料金」「補償」「付帯サービス」などを分かりやすく比較できます。

会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。

そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。

日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。

そんな弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がおすすめです。

| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |

|---|---|---|---|

| 100%※1 2.2万円/事案まで |

100%※1 300万円/事案まで |

80% 200万円/事案まで |

1,000万円 |

- ※1 実費相当額

- 単独型 弁護士保険 9年連続(2013~2021) 保有件数No1!

- 家族特約でご家族の保険料は半額!

- 弁護士費用の補償・トラブルの予防サポートサービス付保険

| 法律相談料 | 偶発事故※4 | 一般事件※5 | 通算上限金額 |

|---|---|---|---|

| なし ※1 |

70% ※2 |

70% ※2 |

1,000万円 |

- ※1 初回法律相談60分無料の弁護士を紹介

- ※2 着手金および報酬金の次の①②のいずれか少ない金額

①被保険者が弁護士に支払う金額

②(基準-5万)×基本てん補割合(原則70%)

- 追加保険料0円で家族も補償

- 提携弁護士による初回60分の無料法律相談が可能

- デビットカードでの支払も対応

| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |

|---|---|---|---|

| 100%※1 2.2万円/事案まで |

100%※2 100万円/事案まで |

100%※2 100万円/事案まで |

1,200万円 |

- ※1 実費

- ※2 着手金:(基準-5万)×100%

- ライト+ レギュラー+ ステータス+の3プランから選べる!

- 初期相談が無料の弁護士直通ダイヤルなど8つの付帯サービス

- 一般事件の補償が充実!

| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |

|---|---|---|---|

| 実費 10万円を限度 |

実費 300万円を限度 |

補償対象外 | - |

- 保険開始から使用可能な痴漢冤罪/被害ヘルプコール付き

- 加害者になった時の対人/対物賠償保険付き

- 気軽に加入できるリーズナブルな保険料

\カンタン4社比較/