相続のトラブルと解決方法とは?よくある相談事例7つを解説

2018年02月15日

▲関連記事をチェック

この記事を書いた人

-

2級FP技能士

金融ライター。

大学在学中にFP資格を取得、医療系の仕事に携わった後ライターとして独立。

不動産・相続・離婚など金融・法律系を中心に多数の記事を執筆。

読者に有益な情報を届けるために日々奮闘中。

◆ブログ

FPライター 田中あさみのブログ

最新の投稿

トラブル2023.05.24美容師の退職、トラブルを回避するための5つの方法とは?伝え方や判例

トラブル2023.05.24美容師の退職、トラブルを回避するための5つの方法とは?伝え方や判例 トラブル2023.05.19YouTuberの動画投稿をきっかけとした「個人情報流出トラブル」の事例と対処法

トラブル2023.05.19YouTuberの動画投稿をきっかけとした「個人情報流出トラブル」の事例と対処法 賃貸2023.03.14マンション・アパートの引っ越し挨拶はどこまで?賃貸も必要?おすすめの手土産も解説

賃貸2023.03.14マンション・アパートの引っ越し挨拶はどこまで?賃貸も必要?おすすめの手土産も解説 相続2023.02.21<FP解説>遺留分とは?意味や相続分との違いから範囲や時効・計算シミュレーションまで

相続2023.02.21<FP解説>遺留分とは?意味や相続分との違いから範囲や時効・計算シミュレーションまで

「兄弟で争いとなり絶縁状態に」「不動産の相続で揉めた」

相続のトラブルが増加し、上記のような弁護士への相談は後を絶ちません。

高齢化の影響で相続の件数増加に伴い、相続人全員が遺産の分割方法・割合などを決定する「遺産分割協議」で話がまとまらず家庭裁判所に調停を申し立てる件数も増えています。

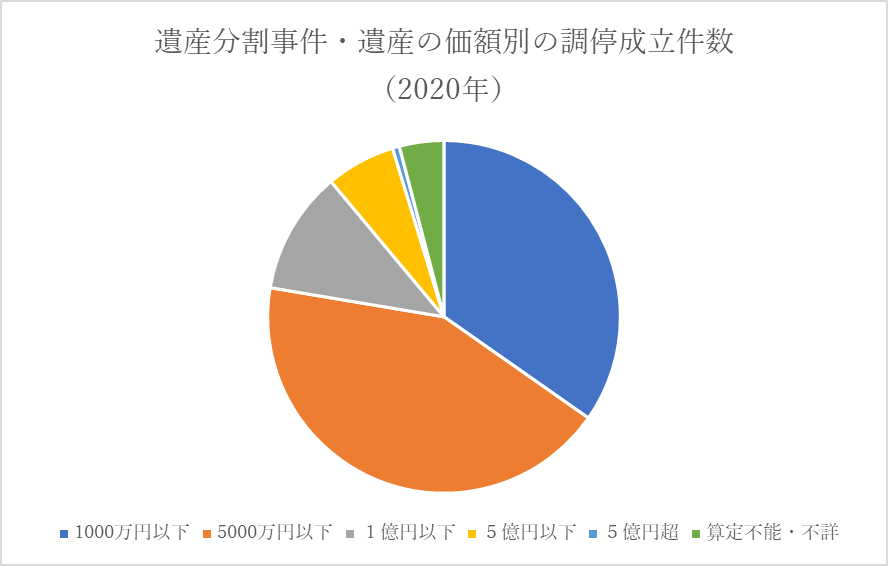

「遺産の額が少ないから大丈夫」という方もいらっしゃるかもしれませんが、2020年の 遺産分割事件は約77%で遺産総額が5000万円以下のケースです。

相続のトラブルには一体どのような事例があるのでしょうか?トラブルを回避、解決する方法とは?

本記事では相続トラブルの増加の背景と実態、起こりやすいトラブル相談7つ、解決や回避の方法を解説していきます。

相続トラブルの件数は年々増加!一体なぜ?

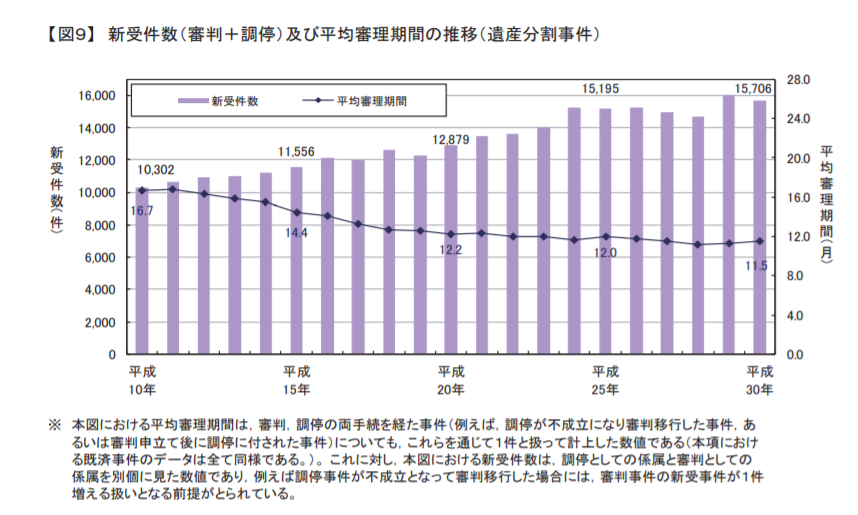

相続では相続人全員が話し合い遺産の分配を決める「遺産分割協議」で相続を決定することがありますが、相続人の意見が別れ家庭裁判所に「遺産分割事件(遺産分割調停)」として申し立てられる件数が年々増加しています。

高齢化の影響で遺産分割調停・審判の新規受付数は増加傾向にあり、2018年は1万 5706 件という結果でした。

遺産分割調停は遺産分割について相続人の間で話がまとまらない時に「遺産分割調停事件」として申し立てます。

調停は調停委員が中に入り当事者双方から事情や意向を聞き、合意に向けて話し合いが進められます。

調停でも解決しない、出席しない者がいるなどで調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され裁判官が様々な事情を考慮して審判を下します。

調停に代わる審判で終局した事件の割合は、前回の15.5%より増加して 21.5%となっており他の事件よりも「審判」が積極的に活用されていることが分かります。

遺産分割事件の約77%は遺産の価額が5000万円以下

「相続のトラブルは遺産が多い家庭で起こるのでは」「うちは遺産が少ないから大丈夫」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。しかし2020年の遺産分割事件は約77%が遺産の価額が5000万円以下という結果です。

最も多い遺産の価額は1000万円超~5000万円以下で42.9%、次いで1000万円以下が34.7%となっています。

5000万円以下の価額は全体の77.6%を占めています。

遺産の価額が少ないにも関わらず調停の件数が多くなった背景には、高齢化の影響で相続の件数が増加しているという現状があります。

加えて2015年の相続税改正による基礎控除引き上げにより、相続税の対象となる件数が増加しました。

改正後の基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数

遺産が5000万円以下の価額でも、相続人の数が3人以下の場合は基礎控除額が4800万円となり相続税が課される可能性が生じます。

基礎控除引き上げにより相続税の対象となる件数は年々増加しています。

具体的にどのようなトラブルがあるのか、相談が多い7つの事例を見ていきましょう。

相続でありがちなトラブル事例7つ

- 被相続人が認知症の時に書かれた遺言書

- 遺言書の内容が現実的ではない

- 遺産の中に不動産が含まれている

- 遺産がほぼ実家のみ

- 相続人同士が疎遠又は仲が悪い

- 遺言書で法定相続人以外への相続が指定されている

- 被相続人の介護問題

1.被相続人が認知症の時に書かれた遺言書

被相続人(亡くなった方)が認知症や精神疾患にかかった際に書かれた遺言書は有効となるのでしょうか?

民法では遺言書を書く者は「遺言能力」がなければならないと規定しています。

963条:遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

961条の15歳という年齢は「自身で財産に関する意思決定ができるようになった」という遺言能力の1つとみなされます。

よって被相続人が遺言書を書いた時「遺言能力を有していたか」が問題となります。

過去の認知症の方が書いた遺言書の有効性をめぐる裁判の判例では、医師の診察や検査、遺言書の内容や被相続人の意思能力や筆記能力などから判決が下されています。

まずは医師に、当時被相続人が遺言を残す判断能力を有していたかを尋ねる方法が一般的です。医師の判断を基に「遺言書の有効性が認められない」と相続人同士で意見が合った時には遺産分割協議で遺産の分配について決定します。

相続人同士で意見が別れる際には「遺産分割調停」を申し立てる流れとなります。

2.遺言書の内容が現実的ではない

相続には民法で規定された法定相続人や相続分・遺留分(最低限の取り分)があります。

遺言書がある場合には、基本的に遺言書で指定された相続分(指定相続)が法定相続分より優先されます。

しかし例えば愛人に100%遺産を譲る、法定相続人の遺留分を侵害しているケースなど内容が現実的ではない場合には遺産分割協議で相続内容を決めることが可能です。

法定相続人の範囲は以下の通りです。

| 法定相続人の順位 | 被相続人との関係 |

|---|---|

| 常に相続人となる | 配偶者 |

| 第1順位 | 子供(直系卑属) 子供が亡くなっている時は孫 |

| 第2順位 第1順位の人がいないとき相続人になる |

父母(直系尊属) 父母が亡くなっている時は祖父母 |

| 第3順位 第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になる |

兄弟姉妹 兄弟姉妹が亡くなっている時は甥・姪 |

民法では婚姻届を提出・受理する事で「結婚した」とみなされるため、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

民法上の相続財産ではない「みなし相続財産」と呼ばれる死亡保険金・死亡退職金などを遺言書で指定している時にも遺産分割協議で話し合い決定する事ができます。

遺言書には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言があり、多くの場合自筆証書遺言・公正証書遺言が作成されます。

公正証書遺言は公証役場で公証人が作成するため、不備が起こる可能性は低いですが自筆証書遺言は遺言者が作成するため民法の規定を満たしていないケースがあります。

自筆証書遺言の要件は以下の通りです。

遺言の作成の日付は日付が特定できるよう正確に記載する。(NG例:「●月吉日))

財産目録はPC作成が可能であるが、目録の全てのページに署名押印が必要。

3.遺産の中に不動産が含まれている

不動産は分割や評価が難しく相続人同士で誰が相続するか、どうやって分けるかで意見が別れる事例が多いです。

分割方法には現物のまま分割する現物分割、売却した代金を分ける換価分割、一人が代表して相続し他の相続人には金銭を支払う代償分割、共同名義にする共有分割という4つがあります。

不動産の価額や他の相続財産、相続人の分配割合などを考慮し遺産分割協議での話し合い又は遺言書の内容に従って決定します。

不動産は相続税を計算する時、不動産は土地路線価又は倍率方式、建物は固定資産税評価額で評価しますが、遺産分割の際には基本的に相続人同士で話し合い価額を決めます。

国税庁が定める相続財産の評価基準「財産基本評価通達」では基本的に「時価」で評価すると記されており、不動産会社による査定額が用いられるケースが多いです。

しかし納得できない相続人がいる時には、不動産鑑定士による鑑定評価額を採用する事例もあります。

不動産相続に関してはローン残債の有無に関しても確認しておくことが重要です。

相続人全員で慎重に話し合いを進めていきましょう。

4.遺産がほぼ実家のみ

遺産が実家のみの場合は分割が難しく、「建物を解体して土地活用する」「売却して換価分割」など意見が別れてしまうことがあります。

基本的には売却し換価分割を行うことで公平に分けられ、後にトラブルが起こる可能性が低くなります。

ただし実家に被相続人の配偶者や子供が同居している事例、実家に思い入れがあり残すことを希望している相続人がいるケースなどでは換価分割ができません。

遺言書の内容に従う、又は相続人全員で適切な分割方法を話し合うことになります。

5.相続人同士が疎遠又は仲が悪い

相続人のうち1人が遠方に住んでおり疎遠である、仲が悪く話し合いがままならない場合は相続トラブルが起こりやすい傾向にあります。

被相続人に離婚歴があり、前妻と後妻がいる、前妻と後妻にそれぞれ子供がいるといった事例でもトラブルが多くなっています。

直接話し合う事が難しい時には、遺産分割調停を申し立てる、お互い弁護士を通じて話し合うなどの方法があります。

6.遺言書で法定相続人以外への相続が指定されている

被相続人が遺言書で生前お世話になった法定相続人以外の方に遺産を相続させたいケースでは法定相続人とトラブルが起こる事があります。

例えば介護施設の職員や近所で身の回りの世話をしてくれた人に遺産を譲りたいといった遺言書がある場合、法定相続人の遺留分を侵害する可能性が存在します。遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額の請求調停を家庭裁判所に申し立てることが可能です。

加えて遺産分割協議で全員が合意している時には、遺言書の内容通りでない遺産分割が可能となります。

ただし被相続人の財産の維持・増加について特別に寄与した際には「寄与分」として裁判で相続が認められるケースがあります。

過去の裁判では相続人の妻や孫が被相続人の介護をした事例などで寄与分が認められています。

7.被相続人の介護問題

相続人同士で被相続人の介護について「寄与分」として多めに遺産を要求するケースがあります。

例えば被相続人の子供Aは遠方に住んでおり、子供Bが被相続人の世話や看病・介護などをしていた場合には法定相続分の他に寄与分が認められる可能性があります。

AとBの間で意見が別れた時には、Bは家庭裁判所に「寄与分を定める処分調停」を申し立てることができます。

相続のトラブルは弁護士に相談を

相続のトラブルは弁護士に相談することで、①冷静な話し合いができる事がある、②法律の専門家からアドバイスを貰える、③調停や審判なども依頼できるという3つのメリットがあります。

相続人同士の意見がまとまらない、仲が悪く話し合いができない場合は利害関係の無い第三者を介入させることで冷静な話し合いができる可能性が高くなります。

被相続人に離婚歴がある、養子がいる、法定相続人以外に相続させるなどのケースでも弁護士に依頼することでトラブルを回避できる事例があります。

弁護士に相談する第二のメリットは、法律の専門家からのアドバイスを受ける事が出来る点です。民法はインターネットで誰でも閲覧することができますが、素人には文章が難しく不明瞭な点も多いでしょう。

専門家である弁護士にとって法律の考え方や解釈は得意分野ですので、適切なアドバイスを貰える可能性が高いです。

また弁護士を通して話し合いを行っても解決できない場合には、調停や審判、訴訟などもそのまま弁護士に依頼する事ができます。

費用はかかりますが、煩雑な手続きを代行して貰える、精神的な負担が軽減するなどのメリットもあります。コストとメリットを考慮し検討してみましょう。

相続財産が少なくても、トラブルは起きる

遺産相続は、資産家や相続財産が多い家庭での問題だと思いがちですが、実は、遺産相続トラブルの多くは相続財産がさほど多額ではない一般家庭で起きています。

遺産相続では相続人同士で話し合いができない場合、遺産分割調停によって解決する必要があり、遺産分割調停事件の30%以上が、相続財産1000万円以下です。

40%以上が相続財産5000万円以下の事案です。概ね相続財産が5000万円以下は全体の75%以上です。一般家庭であっても遺産トラブルが起こることがわかります。自分にはもめるほどの遺産はないから、ということで安心してしまい、対策をしなければ遺産トラブルが起こってしまう可能性もあります。

トラブルの原因は

遺産トラブルが起こる原因は、相続財産の内容が不透明なことから起こります。相続財産の内容が不透明で、相続人からすると、もっと遺産があるのではないかと考えて、互いに不信感を持ち、相続争いに発展します。

被相続人は自分が亡くなる前にきちんと資産内容を明らかにしておく必要があります。

遺産目録を作って遺産内容を明らかにした上で、できればそれを添付した遺言書を作成して、遺産の分け方を指定して、相続人同士が争わないで済むように準備しておきましょう。

不動産が遺産の場合

相続財産が不動産しかなかったり、相続財産の多くが不動産であったりする場合は、相続財産の中でも、現金や預貯金は、そのまま数字で頭割りして分割しやすいので比較的遺産分けがしやすいです。

ところが、不動産は、共有にすると後々にトラブルの原因になりやすく、誰か1人が相続するとなると、通常不動産は高額なので、他の相続人との間で不公平感が高くなります。

不動産を相続する人が他の相続人に代償金を支払うことによって遺産分割する方法が一般的ですが、相続したい人が代償金を支払うお金がない場合に問題になります。

不動産の評価方法は、現金預貯金のように一律ではないので、この点でも意見が合わないことがあります。

まとめ

まとめますと、 遺産相続でもめてしまう原因の多くは、遺産内容が不透明なことや、遺産分けに不動産などで偏りがあることです。

遺産相続トラブルを防ぐためには、被相続人の生前に、遺産分割を配慮した有効な遺言書を作成しておくことが効果的です。

もしも遺産トラブルが起こったら、なるべく早めに弁護士に依頼することで、トラブルの拡大を防ぐことができます。

「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?

弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。

保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。

自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。

「弁護士保険ステーション」では弁護士保険取扱3社の「料金」「補償」「付帯サービス」などを分かりやすく比較できます。

会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。

そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。

日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。

そんな弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がおすすめです。

| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |

|---|---|---|---|

| 100%※1 2.2万円/事案まで |

100%※1 300万円/事案まで |

80% 200万円/事案まで |

1,000万円 |

- ※1 実費相当額

- 単独型 弁護士保険 9年連続(2013~2021) 保有件数No1!

- 家族特約でご家族の保険料は半額!

- 弁護士費用の補償・トラブルの予防サポートサービス付保険

| 法律相談料 | 偶発事故※4 | 一般事件※5 | 通算上限金額 |

|---|---|---|---|

| なし ※1 |

70% ※2 |

70% ※2 |

1,000万円 |

- ※1 初回法律相談60分無料の弁護士を紹介

- ※2 着手金および報酬金の次の①②のいずれか少ない金額

①被保険者が弁護士に支払う金額

②(基準-5万)×基本てん補割合(原則70%)

- 追加保険料0円で家族も補償

- 提携弁護士による初回60分の無料法律相談が可能

- デビットカードでの支払も対応

| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |

|---|---|---|---|

| 100%※1 2.2万円/事案まで |

100%※2 100万円/事案まで |

100%※2 100万円/事案まで |

1,200万円 |

- ※1 実費

- ※2 着手金:(基準-5万)×100%

- ライト+ レギュラー+ ステータス+の3プランから選べる!

- 初期相談が無料の弁護士直通ダイヤルなど8つの付帯サービス

- 一般事件の補償が充実!

| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |

|---|---|---|---|

| 実費 10万円を限度 |

実費 300万円を限度 |

補償対象外 | - |

- 保険開始から使用可能な痴漢冤罪/被害ヘルプコール付き

- 加害者になった時の対人/対物賠償保険付き

- 気軽に加入できるリーズナブルな保険料

\カンタン4社比較/